广汽本田,扛不住了

青橙汽车 | 14小时前

5121

5121

10月28日,广汽本田官宣旗下P7纯电SUV开启限时调价:车型起售价从上市时的官方指导价25.99万元起售价降至14.99万元,直接下调11万元,官方同步打出“15万级的广汽本田P7有多值”的宣传口号,强调其价格竞争力。(上市时官方公布了“官方指导价”与“一口价”双重价格体系,其中实际销售采用“一口价”政策)

据官方信息,此次5万元降价覆盖P7全系三款车型,具体包括后驱长续航Pro版、后驱长续航Plus版、四驱长续航Max版,并非单一车型的促销。除价格下调外,广汽本田还推出多项限时权益:智驾辅助升级包可999元开通,云白内饰提供免费选装,同时个性套装也附带专属优惠,试图通过“降价+权益”组合吸引消费者。

事实上,从4月上市一口价到此番官降,可清晰窥见合资品牌在中国汽车市场的品牌附加值持续衰减的困境。具体到广汽本田,其战略决策的滞后性、转型节奏的迟缓性与消费者认知把握的偏差性,进一步放大了品牌附加值的下滑趋势。尽管上市初期抛出一口价政策,但定价仍未能匹配市场竞争格局,核心智能化配置相较自主品牌缺乏优势,上市后销量始终处于低位,最终只能通过大幅降价挽救市场,而这种方式进一步侵蚀了品牌长期积累的附加值,造成恶性循环。

与官方降价宣传形成鲜明反差的是,广汽本田P7车主车友圈里正弥漫着不满情绪。一位北京车主的吐槽引发百条跟帖——他在2025年4月以21.89万元购入P7后驱长续航Plus版,仅三个月时间,该车型现价已降至16.89万元,相当于直接亏损5万元,“这保值率还不如手机”的抱怨道出了不少早期车主的无奈。

在老车主因降价感到“被背刺”的同时,此前关注P7的潜在客户群体也呈现出明显的态度分化,不同立场的观点各有支撑。

一部分潜在客户持积极认可态度,认为此次降价印证了“等等党不会输”的消费逻辑——原本19.99万元起的定价让他们犹豫观望,而如今14.99万元起的限时价,叠加智驾包、内饰选装等附加权益,使其性价比大幅提升,因此直言“此时入手正当时”,将降价视为入手合资纯电SUV的好时机。

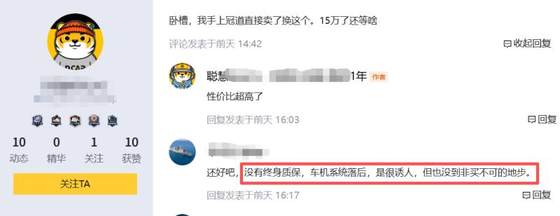

与这类积极态度不同,另一部分潜在客户仍保持观望,甚至提出多重顾虑:一方面,他们指出P7未提供终身质保政策,且此前被诟病的车机系统落后问题未明确改进,“价格虽诱人,但核心短板没解决,还没到非买不可的地步”;另一方面,也有用户对降价动机产生疑问,担忧“半年就降5万,会不会是在清库存,后续车型可能停产”,这种对产品生命周期的顾虑,让他们暂时搁置了购车计划。

上述用户对P7降价动机的质疑并非空穴来风,其背后是这款战略车型上市半年来的销量一直未有起色。作为广汽本田电动化转型的首款战略产品,P7于今年4月15日正式上市,并在随后的上海车展完成公众首秀,上市初期官方曾宣称“24小时订单达5365台”,营造出市场热捧的态势。

但现实销量与宣传形成刺眼反差。数据显示,自4月上市至9月的6个完整销售月内,P7累计销量仅约1400辆,月均232辆左右,远未达到市场预期。这种低迷态势从分月数据中更能清晰显现:4月首销437辆(含半个月销售周期),5月不升反降跌至142辆,6月166辆、7月200辆、8月253辆,9月又回落至196辆,始终在低位徘徊。

更值得关注的是,其实际销量与初期订单数据存在悬殊差距——5365台的订单最终转化为月均200台的交付量,退订率超90%,这种“虚假繁荣”的破灭,进一步印证了市场对产品的认可度不足。

作为对比,与其几乎同期登陆市场的日系合资竞品——东风日产N7却走出了截然相反的市场曲线,其热销表现更反衬出P7的尴尬处境。作为东风日产天演架构下的首款纯电战略车型,N7于4月27日正式上市(比P7晚12天),凭借精准的产品定位迅速打开市场,不仅拿下6月“20万以内中大型纯电轿车”“合资新能源车型”双料销量冠军,更成为该价位段纯电新车中的标杆产品。

销量数据印证了其市场认可度:截至9月底N7上市半年累计销量近3.3万辆,月均销量达5500辆,其中8月单月销量更是突破1.01万辆,成为首个单月交付破万的合资纯电车型。即便9月销量环比有所回落至6410辆,仍远超P7的月销峰值。

当N7以近3.3万辆的成绩跻身合资新能源热销榜时,P7的销量规模堪称“灾难性开局”,两者的差距不仅是数字层面的悬殊,更折射出产品定义与市场需求的匹配度差异。

对行业而言,P7的溃败是合资品牌电动化困境的缩影。当丰田bZ3X、日产N7通过精准定价月销数千辆时,本田仅靠传统技术优势、缺乏智能化创新与用户洞察,即便大幅降价也难以突围。

这种电动化板块的失利已直接传导至广汽本田整体品牌层面。数据显示,截至今年前三季度,广汽本田累计销售22.4万辆,较去年同期大幅减少近28%,市场竞争力持续弱化。

显然,P7的降价表面上是广汽本田对窘迫销量无奈的妥协,实则是其电动化转型“试错”的代价。尤其是在日新月异的国内新能源市场中,合资品牌的品牌光环已不再是护身符。若不能尽快补齐智能化短板、找准用户需求痛点、稳定定价体系,其电动化之路恐将更加艰难。这场转型阵痛,也为所有传统车企敲响警钟——电动化不仅是技术更迭,更是产品定义、用户认知与商业模式的全面重构。